|

|

市場調査レポート

商品コード

1210249

血糖値センサー技術に関する特許分析と事業化動向Ⅱ-非侵襲型SMBGの停滞とCGMの発展-【分析レポート・特許分析データベースExcelセット】 |

||||||

|

|||||||

| 血糖値センサー技術に関する特許分析と事業化動向Ⅱ-非侵襲型SMBGの停滞とCGMの発展-【分析レポート・特許分析データベースExcelセット】 |

|

出版日: 2023年02月03日

発行: CAP International, Inc.

ページ情報: 和文

納期: 即納可能

|

全表示

- 概要

現在、糖尿病患者は日本だけで1000万人以上、全世界では4億人以上と言われており、さらにそれをはるかに上回る糖尿病予備軍が存在すると言われています。糖尿病患者は症状にもよりますが、血糖値管理が不可欠であり、患者自身が使用する自己注射キットおよび血糖自己測定器(SMBG)が多数使用されています。このうちSMBGの大部分は感覚の鋭い指先などに針を刺して微量の血液を採取する侵襲型であり、生理的・心理的な負担が大きいのが実情です。

自己注射とSMBGが普及した2000年代には、痛みや出血のない血糖測定を要望する声が急激に高まり、非侵襲血糖値センサの製品化に向けて研究開発が進められてきました。

CAP International社では、2014年に特許レポート「血糖値センサー技術に関する特許分析と事業化動向」を上梓し、非侵襲血糖計について研究開発の経緯、技術系統、参入企業の動向を特許出願の面から分析しました。その結果、非侵襲の測定を行うには多数の方法が提案され、特許化されてきましたが、いずれも決め手を欠き、とりわけ医療グレードの精度を確保することが困難だったことが明らかになりました。

一方、2000年代には、完全に非侵襲ではないものの、痛みや出血がほとんどないパッチ型の持続血糖監視(CGM)が急速に進化して、製品が普及していました。CGMは、痛みや出血などのSMBGの問題点をかなり低減するとともに、常時装着して持続的に自動測定することにより、血糖値を容易にきめ細かく管理できるようになりました。CGMの成功が、非侵襲血糖計の参入を阻んだ障壁の一つだったと言うこともできます。

そこで、CAP International社では、特許調査の範囲を低侵襲にも拡大し、2000年代以降のCGMおよび完全非侵襲の血糖値センサの技術動向を改めて調査することとし、本レポートを上梓することにいたしました。

本レポートでは、厳選したキーワード検索をおこない、すべて査読によって特許文献を分析しています。

体裁

- レポート本体 A4PDF版 総ページ数 192

- 特許データ Excel 日米特許リスト

収録特許件数

- 米国登録特許 1505件

- 日本公開特許 727件(内、登録特許は322件)

収録期間

- 出願日および公報発行日 2001年1月1日~2021年12月31日

使用した特許データベース

- 米国登録特許 米国特許商標庁(USPTO)の特許フルテキストデータベース(PatFT)

- 日本公開特許 日本特許庁(JPO)の特許データベース(J-PlatPat)

レポート構成要素

- 本文PDF

- EXCELリスト(米国特許1505件、日本公開特許727件、合計2232件掲載)

本レポートは、本文PDFと、データベース検索で得られた米国特許1505件と日本公開特許727件、 合計2232件の書誌情報を収めたEXCELリストから構成されています。EXCELの検索機能を使って自由に調べられますので、ぜひ、ご活用ください。

目 次

1 .糖尿病と血糖値センサ

- 1-1 .糖尿病について

- 1-2 .糖尿病治療と血糖値測定の歴史

- 1-2-1 .インスリン発見以前(~1921)

- 1-2-2 .インスリンの発見とインスリン製剤の登場(1921~)

- 1-2-3 .インスリン製剤の改良(1923~)

- 1-2-4 .自己注射と注射機材の改良(1924~)

- 1-2-5 .血糖値センサの改良とSMBG(1986~)

- 1-2-6 .注入を自動化するインスリンポンプ(1983~)

- 1-2-7 .非侵襲血糖値センサの研究開発と実用化

- 1-2-8 .血液以外での測定

- 1-2-9 .CGMの実用化と発展(1999~)

- 1-2-10 .血糖値センサの今後の展望

- 1-3 .非侵襲血糖値センサの特許検索

- 1-3-1 .米国特許の検索式と抽出結果

- 1-3-2 .日本特許の検索式と抽出結果

- 1-4 .非侵襲血糖値センサの技術区分

- 1-4-1 .光学的測定と特許例

- 1-4-2 .電気化学的測定と特許例

- 1-4-3 .物理的測定と特許例

- 1-4-4 .複数/その他/不特定と特許例

2 .米国特許編

- 2-1 .出願年別の米国特許件数推移

- 2-2 .技術区分別の米国特許件数分布

- 2-2-1 .1505件の技術区分別件数分布

- 2-2-2 .4技術区分の出願年別件数推移

- 2-3 .出願人国籍別の米国特許件数分布

- 2-4 .出願人別の米国特許件数分布

- 2-4-1 .米国特許件数の上位10社

- 2-4-2 .上位5社の動向

- 2-4-3 .上位10社以外の主な出願人

- 2-5 .主な出願人の動向

- 2-5-1 .DexCom

- 2-5-2 .Abbott

- 2-5-3 .Medtronic Minimed

- 2-5-4 .Masimo

- 2-5-5 .Animas

- 2-5-6 .Roche

- 2-5-7 .Sensys Medical

- 2-5-8 .Samsung Electronics(韓国)

- 2-5-9 .ST. Louis Medical Devicesおよびミズーリ大学

- 2-5-10 .日立製作所(日本)

- 2-5-11 .Senseonics

- 2-5-12 .Biovotion

- 2-5-13 .Taiwan Biophotonic(台湾)

- 2-5-14 .Anexa Labs

- 2-5-15 .Global Health Ark Medical Technology(中国)

3 .日本特許編

- 3-1 .出願年別の日本特許件数推移

- 3-1-1 .727件の出願年別件数推移

- 3-1-2 .登録特許347件の出願年別件数推移

- 3-2 .技術区分別の日本特許件数分布

- 3-2-1 .727件の技術区分別件数分布

- 3-2-2 .登録特許322件の技術区分別件数分布

- 3-2-3 .4技術区分の出願年別件数推移

- 3-3 .出願人国籍別の日本特許件数分布

- 3-3-1 .727件の出願人国籍別件数分布

- 3-3-2 .日本出願人と米国出願人の出願年別件数推移

- 3-3-3 .日本出願人と米国出願人の技術区分別件数分布

- 3-4 .出願人別の日本特許件数分布

- 3-4-1 .日本特許件数の上位14社

- 3-4-2 .上位8社の動向

- 3-4-3 .上位14社以外の主な出願人

- 3-5 .主な出願人の動向

- 3-5-1 .DexCom

- 3-5-2 .Medtronic Minimed

- 3-5-3 .PHCホールディングス

- 3-5-4 .オリンパス

- 3-5-5 .日立製作所

- 3-5-6 .I-SENS

- 3-5-7 .セイコーエプソン

- 3-5-8 .日本電信電話

- 3-5-9 .Abbott

- 3-5-10 .Roche

- 3-5-11 .京セラ

- 3-5-12 .Becton Dickinson

- 3-5-13 .グローバルファイバオプティックス

- 3-5-14 .テルモ

- 3-5-15 .量子科学技術研究開発機構

まとめ

図表索引

表

- 表1-1.糖尿病の型

- 表1-2.技術区分一覧

- 表2-1.米国特許1505件の出願年別件数推移

- 表2-2.技術区分一覧

- 表2-3.技術区分別米国特許件数分布

- 表2-4.技術区分別・出願年別件数推移

- 表2-5.出願人国籍別米国特許件数

- 表2-6.米国特許の出願件数上位10社

- 表2-7.米国特許に占める上位出願人10社の件数

- 表2-8.米国特許件数上位5社の出願年別件数推移

- 表2-9.米国特許件数上位11位~29位の出願人

- 表2-10.米国特許件数42位以下の出願人

- 表2-11.DexComの出願年別件数推移

- 表2-12.DexComの技術区分別件数分布

- 表2-13.DexComの共同出願の件数分布

- 表2-14.DexComの事業化動向

- 表2-15.Abbottとして合算した出願人と件数

- 表2-16.Abbottの出願年別件数推移

- 表2-17.Abbottの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表2-18.Abbottの技術区分別件数分布

- 表2-19.Abbottの技術区分別件数分布(合算した出願人別)

- 表2-20.Abbottの共同出願の件数分布

- 表2-21.Abbottの事業化動向

- 表2-22.Medtronic Minimedとして合算した出願人と件数

- 表2-23.Medtronic Minimedの出願年別件数推移

- 表2-24.Medtronic Minimedの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表2-25.Medtronic Minimedの技術区分別件数分布55

- 表2-26.Medtronic Minimedの技術区分別件数分布(合算した出願人別)55

- 表2-27.Medtronic Minimedの共同出願の件数分布

- 表2-28.Univ. of Californiaの共同出願の件数分布

- 表2-29.Medtronic Minimedの事業化動向

- 表2-30.Masimoとして合算した出願人と件数

- 表2-31.Masimoの出願年別件数推移

- 表2-32.Masimoの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表2-33.Masimoの技術区分別件数分布

- 表2-34.Masimoの技術区分別件数分布(合算した出願人別)

- 表2-35.Masimoの共同出願の件数分布

- 表2-36.Masimoの事業化動向

- 表2-37.Animasとして合算した出願人と件数

- 表2-38.Animasの出願年別件数推移

- 表2-39.Animasの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表2-39.Animasの技術区分別件数分布

- 表2-41.Animasの 共同出願の件数分布

- 表2-42.Animas(Cygnusを含む)の事業化動向

- 表2-43.Rocheとして合算した出願人と件数

- 表2-44.Rocheの出願年別件数推移

- 表2-45.Rocheの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表2-46.Rocheの技術区分別件数分布

- 表2-47.Rocheの技術区分別件数分布(合算した出願人別)

- 表2-48.Rocheの共同出願の件数分布

- 表2-49.Rocheの事業化動向

- 表2-50.Sensys Medicalの出願年別件数推移

- 表2-51.Sensys Medicalの技術区分別件数分布

- 表2-52.Sensys Medicalの共同出願の件数分布

- 表2-53.Sensys Medicalの事業化動向

- 表2-54.Samsung Electronicsの出願年別件数推移

- 表2-55.Samsung Electronicsの技術区分別件数分布

- 表2-56.Samsung Electronicsの共同出願の件数分布

- 表2-57.ST. Louis Medical Devicesおよびミズーリ大学の出願年別件数推移

- 表2-58.ST. Louis Medical Devicesおよびミズーリ大学の技術区分別件数分布

- 表2-59.ST. Louis Medical Devicesおよびミズーリ大学の共同出願の件数分布

- 表2-60.日立製作所の出願年別件数推移

- 表2-61.日立製作所の技術区分別件数分布

- 表2-62.日立製作所の共同出願の件数分布

- 表2-63.日立製作所の事業化動向

- 表2-64.Senseonicsの出願年別件数推移

- 表2-65.Senseonicsの技術区分別件数分布

- 表2-66.Senseonicsの共同出願の件数分布

- 表2-67.Senseonicsの事業化動向

- 表2-68.Biovotionの出願年別件数推移

- 表2-69.Biovotionの技術区分別件数分布

- 表2-70.Biovotionの共同出願の件数分布

- 表2-71.Biovotionの事業化動向

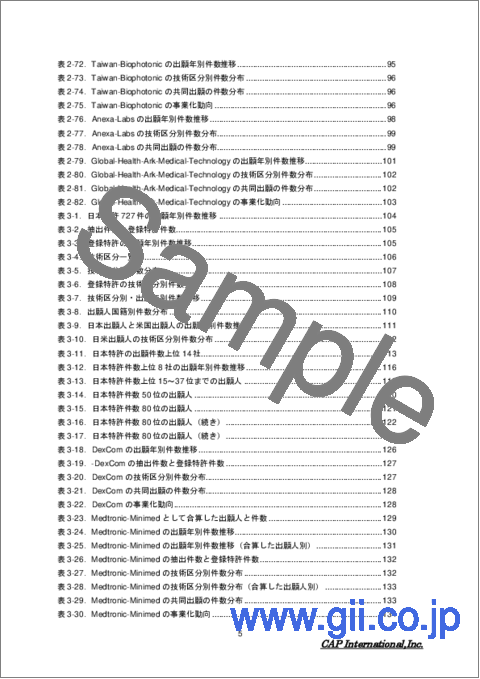

- 表2-72.Taiwan Biophotonicの出願年別件数推移

- 表2-73.Taiwan Biophotonicの技術区分別件数分布

- 表2-74.Taiwan Biophotonicの共同出願の件数分布

- 表2-75.Taiwan Biophotonicの事業化動向

- 表2-76.Anexa Labsの出願年別件数推移

- 表2-77.Anexa Labsの技術区分別件数分布

- 表2-78.Anexa Labsの共同出願の件数分布

- 表2-79.Global Health Ark Medical Technologyの出願年別件数推移

- 表2-80.Global Health Ark Medical Technologyの技術区分別件数分布

- 表2-81.Global Health Ark Medical Technologyの共同出願の件数分布

- 表2-82.Global Health Ark Medical Technologyの事業化動向

- 表3-1.日本特許727件の出願年別件数推移

- 表3-2.抽出件数と登録特許件数

- 表3-3.登録特許の出願年別件数推移

- 表3-4.技術区分一覧

- 表3-5.技術区分別件数分布

- 表3-6.登録特許の技術区分別件数分布

- 表3-7.技術区分別・出願年別件数推移

- 表3-8.出願人国籍別件数分布

- 表3-9.日本出願人と米国出願人の出願年別件数推移

- 表3-10.日米出願人の技術区分別件数分布

- 表3-11.日本特許の出願件数上位14社

- 表3-12.日本特許件数上位8社の出願年別件数推移

- 表3-13.日本特許件数上位15~37位までの出願人

- 表3-14.日本特許件数50位の出願人

- 表3-15.日本特許件数80位の出願人

- 表3-16.日本特許件数80位の出願人(続き)

- 表3-17.日本特許件数80位の出願人(続き)

- 表3-18.DexComの出願年別件数推移

- 表3-19. DexComの抽出件数と登録特許件数

- 表3-20.DexComの技術区分別件数分布

- 表3-21.DexComの共同出願の件数分布

- 表3-22.DexComの事業化動向

- 表3-23.Medtronic Minimedとして合算した出願人と件数

- 表3-24.Medtronic Minimedの出願年別件数推移

- 表3-25.Medtronic Minimedの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表3-26.Medtronic Minimedの抽出件数と登録特許件数

- 表3-27.Medtronic Minimedの技術区分別件数分布

- 表3-28.Medtronic Minimedの技術区分別件数分布(合算した出願人別)

- 表3-29.Medtronic Minimedの共同出願の件数分布

- 表3-30.Medtronic Minimedの事業化動向

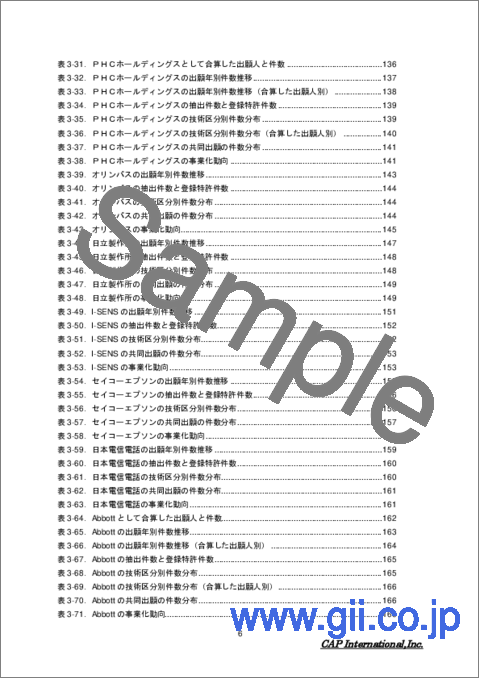

- 表3-31.PHCホールディングスとして合算した出願人と件数

- 表3-32.PHCホールディングスの出願年別件数推移

- 表3-33.PHCホールディングスの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表3-34.PHCホールディングスの抽出件数と登録特許件数

- 表3-35.PHCホールディングスの技術区分別件数分布

- 表3-36.PHCホールディングスの技術区分別件数分布(合算した出願人別)

- 表3-37.PHCホールディングスの共同出願の件数分布

- 表3-38.PHCホールディングスの事業化動向

- 表3-39.オリンパスの出願年別件数推移

- 表3-40.オリンパスの抽出件数と登録特許件数

- 表3-41.オリンパスの技術区分別件数分布

- 表3-42.オリンパスの共同出願の件数分布

- 表3-43.オリンパスの事業化動向

- 表3-44.日立製作所の出願年別件数推移

- 表3-45.日立製作所の抽出件数と登録特許件数

- 表3-46.日立製作所の技術区分別件数分布

- 表3-47.日立製作所の共同出願の件数分布

- 表3-48.日立製作所の事業化動向

- 表3-49.I-SENSの出願年別件数推移

- 表3-50.I-SENSの抽出件数と登録特許件数

- 表3-51.I-SENSの技術区分別件数分布

- 表3-52.I-SENSの共同出願の件数分布

- 表3-53.I-SENSの事業化動向

- 表3-54.セイコーエプソンの出願年別件数推移

- 表3-55.セイコーエプソンの抽出件数と登録特許件数

- 表3-56.セイコーエプソンの技術区分別件数分布

- 表3-57.セイコーエプソンの共同出願の件数分布

- 表3-58.セイコーエプソンの事業化動向

- 表3-59.日本電信電話の出願年別件数推移

- 表3-60.日本電信電話の抽出件数と登録特許件数

- 表3-61.日本電信電話の技術区分別件数分布

- 表3-62.日本電信電話の共同出願の件数分布

- 表3-63.日本電信電話の事業化動向

- 表3-64.Abbottとして合算した出願人と件数

- 表3-65.Abbottの出願年別件数推移

- 表3-66.Abbottの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 表3-67.Abbottの抽出件数と登録特許件数

- 表3-68.Abbottの技術区分別件数分布

- 表3-69.Abbottの技術区分別件数分布(合算した出願人別)

- 表3-70.Abbottの共同出願の件数分布

- 表3-71.Abbottの事業化動向

- 表3-72.Rocheの出願年別件数推移

- 表3-73.Rocheの抽出件数と登録特許件数

- 表3-74.Rocheの技術区分別件数分布

- 表3-75.Rocheの共同出願の件数分布

- 表3-76.Rocheの事業化動向

- 表3-77.京セラの出願年別件数推移

- 表3-78.京セラの抽出件数と登録特許件数

- 表3-79.京セラの技術区分別件数分布

- 表3-80.京セラの共同出願の件数分布

- 表3-81.京セラの事業化動向

- 表3-82.Becton Dickinsonの出願年別件数推移

- 表3-83.Becton Dickinsonの抽出件数と登録特許件数

- 表3-84.Becton Dickinsonの技術区分別件数分布

- 表3-85.Becton Dickinsonの共同出願の件数分布

- 表3-86.Becton Dickinsonの事業化動向

- 表3-87.グローバルファイバオプティックスの出願年別件数推移

- 表3-88.グローバルファイバオプティックスの抽出件数と登録特許件数

- 表3-89.グローバルファイバオプティックスの技術区分別件数分布

- 表3-90.グローバルファイバオプティックスの共同出願の件数分布

- 表3-91.グローバルファイバオプティックスの事業化動向

- 表3-92.テルモの出願年別件数推移

- 表3-93.テルモの抽出件数と登録特許件数

- 表3-94.テルモの技術区分別件数分布

- 表3-95.テルモの共同出願の件数分布

- 表3-96.テルモの事業化動向

- 表3-97.量子科学技術研究開発機構の出願年別件数推移

- 表3-98.量子科学技術研究開発機構の抽出件数と登録特許件数

- 表3-99.量子科学技術研究開発機構の技術区分別件数分布

- 表3-100.量子科学技術研究開発機構の共同出願の件数分布

- 表3-101.量子科学技術研究開発機構の事業化動向

図

- 図1-1.腹部への自己注射

- 図1-2.ペン型のインスリン注入デバイス

- 図1-3.指先で採血するSMBG

- 図1-4.腹部に装着したインスリンポンプの例

- 図1-5.光の波長

- 図1-6.光学式血糖値測定器の開発例

- 図1-7.腕時計型SMBGの例

- 図1-8.パッチ型CGMの例

- 図1-9.小型で長寿命のパッチ型CGM

- 図1-10.松下電器産業の特許例

- 図1-11.松下電工の特許例

- 図1-12.Cygnusの特許例

- 図1-13.Minimedの特許例

- 図1-14.日立製作所の特許例

- 図1-15.ニプロの特許例

- 図2-1.米国特許1547件の出願年別件数推移

- 図2-2.技術区分別米国特許件数分布

- 図2-3.技術区分別・出願年別件数推移

- 図2-4.出願人国籍別米国特許件数

- 図2-5.米国特許に占める上位出願人10社の割合

- 図2-6.米国特許件数上位5社の出願年別件数推移

- 図2-7.DexComの出願年別件数推移

- 図2-8.Abbottの出願年別件数推移

- 図2-9.Abbottの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図2-10.Abbottの技術区分別件数分布

- 図2-11.Medtronic Minimedの出願年別件数推移

- 図2-12.Medtronic Minimedの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図2-13.Medtronic Minimedの技術区分別件数分布

- 図2-14.Masimoの出願年別件数推移

- 図2-15.Masimoの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図2-16.Masimoの技術区分別件数分布

- 図2-17.Animasの出願年別件数推移

- 図2-18.Animasの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図2-19.Rocheの出願年別件数推移

- 図2-20.Rocheの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図2-21.Rocheの技術区分別件数分布

- 図2-22.Sensys Medicalの出願年別件数推移

- 図2-23.Samsung Electronicsの出願年別件数推移

- 図2-24.Samsung Electronicsの技術区分別件数分布

- 図2-25.ST. Louis Medical Devicesおよびミズーリ大学の出願年別件数推移

- 図2-26.日立製作所の出願年別件数推移

- 図2-27.Senseonicsの出願年別件数推移

- 図2-28.Senseonicsの技術区分別件数分布

- 図2-29.Biovotionの出願年別件数推移

- 図2-30.Taiwan Biophotonicの出願年別件数推移

- 図2-31.Anexa Labsの出願年別件数推移

- 図2-32.Anexa Labsの技術区分別件数分布

- 図2-33.Global Health Ark Medical Technologyの出願年別件数推移

- 図2-34.Global Health Ark Medical Technologyの技術区分別件数分布

- 図3-1.日本特許727件の出願年別件数推移

- 図3-2.抽出件数と登録特許件数

- 図3-3.登録特許の出願年別件数推移

- 図3-4.技術区分別件数分布

- 図3-5.登録特許の技術区分別件数分布

- 図3-6.技術区分別・出願年別件数推移

- 図3-7.出願人国籍別件数分布

- 図3-8.日本出願人と米国出願人の出願年別日本特許件数推移

- 図3-9.日本出願人の技術区分別件数分布

- 図3-10.米国出願人の技術区分別件数分布

- 図3-11.日本特許の上位出願人14社

- 図3-12.日本特許件数上位8社の出願年別件数推移

- 図3-13.DexComの出願年別件数推移

- 図3-14.DexComの抽出件数と登録特許件数

- 図3-15.Medtronic Minimedの出願年別件数推移

- 図3-16.Medtronic Minimedの出願年別件数推移(合算した出願人別

- 図3-17.Medtronic Minimedの抽出件数と登録特許件数

- 図3-18.Medtronic Minimedの技術区分別件数分布

- 図3-19.PHCホールディングスの出願年別件数推移

- 図3-20.PHCホールディングスの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図3-21.PHCホールディングスの抽出件数と登録特許件数

- 図3-22.PHCホールディングスの技術区分別件数分布

- 図3-23.オリンパスの出願年別件数推移

- 図3-24.オリンパスの抽出件数と登録特許件数

- 図3-25.日立製作所の出願年別件数推移

- 図3-26.日立製作所の抽出件数と登録特許件数

- 図3-27.日立製作所の技術区分別件数分布

- 図3-28.I-SENSの出願年別件数推移

- 図3-29.I-SENSの抽出件数と登録特許件数

- 図3-30.I-SENSの技術区分別件数分布

- 図3-31.セイコーエプソンの出願年別件数推移

- 図3-32.セイコーエプソンの抽出件数と登録特許件数

- 図3-33.セイコーエプソンの技術区分別件数分布

- 図3-34.日本電信電話の出願年別件数推移

- 図3-35.日本電信電話の抽出件数と登録特許件数

- 図3-36.日本電信電話の技術区分別件数分布

- 図3-37.Abbottの出願年別件数推移

- 図3-38.Abbottの出願年別件数推移(合算した出願人別)

- 図3-39.Abbottの抽出件数と登録特許件数

- 図3-40.Abbottの技術区分別件数分布

- 図3-41.Rocheの出願年別件数推移

- 図3-42.Rocheの抽出件数と登録特許件数

- 図3-43.Rocheの技術区分別件数分布

- 図3-44.京セラの出願年別件数推移

- 図3-45.京セラの抽出件数と登録特許件数

- 図3-46.Becton Dickinsonの出願年別件数推移

- 図3-47.Becton Dickinsonの抽出件数と登録特許件数

- 図3-48.Becton Dickinsonの技術区分別件数分布

- 図3-49.グローバルファイバオプティックスの出願年別件数推移

- 図3-50.グローバルファイバオプティックスの抽出件数と登録特許件数

- 図3-51.テルモの出願年別件数推移

- 図3-52.テルモの抽出件数と登録特許件数

- 図3-53.テルモの技術区分別件数分布

- 図3-54.量子科学技術研究開発機構の出願年別件数推移

- 図3-55.量子科学技術研究開発機構の抽出件数と登録特許件数